articles

ブログ

2025年2月10日

コラムビーバーの組織力に学ぶ組織学

ビーバーの驚くべき組織力と働き方

ビーバーは、驚異的な組織力と建築技術を持つ動物として知られています。特に、ダムを建設する習性を持つことで有名であり、彼らが作るダムは自然界における重要な生態系の一部となっています。

チェコでは、ビーバーが人間の手を借りずにダムを作り、地域の環境を変えてしまったという興味深いエピソードがあります。彼らの行動は、単なる動物の生態を超え、組織力、チームワーク、働き方の観点からも学ぶべき点が多いのです。

本記事では、ビーバーの驚くべき組織力と働き方を掘り下げ、それを人間の組織運営に応用する方法について考えていきます。

チェコのビーバーが作ったダム:自然の驚異

チェコのある地域で、ビーバーが人間の手を借りずに巨大なダムを作り上げたことが話題になりました。

ダム建設の背景

ビーバーは湿地や川沿いに生息し、流れの緩やかな水辺環境を好みます。そのため、木や泥、枝を使ってダムを作り、水の流れを調整しながら安全な住処を確保します。

チェコのある地域では、ビーバーが増加したことで複数のダムが建設され、結果的に地域の水位が変化しました。これにより、周囲の環境が大きく変わり、地域の人々が驚きの目でビーバーの働きを見守ることになったのです。

人間社会への影響

ビーバーの作ったダムは、地域の水の流れを変え、洪水のリスクを低減する一方で、一部の農地を湿地化させるなどの影響も及ぼしました。

しかし、この自然の働きは、人工的な水管理システムでは難しい「環境の再生」を促進する側面も持っています。人間の技術が及ばない場所で、ビーバーは独自の方法で水環境を整え、結果的に自然のバランスを保っているのです。

ビーバーの組織力と働き方

ビーバーの行動をよく観察すると、人間の組織運営においても活用できる多くのヒントがあることがわかります。彼らの生態系を理解することで、チームワークやリーダーシップ、働き方改革にも応用できるポイントを見出せます。

明確な役割分担

ビーバーの群れには、各メンバーが担うべき役割があり、効率的に仕事を分担しています。

- ダム建設班:木を切り倒し、ダムの基礎を作る

- 材料運搬班:切り倒した木を運び、ダムの形を整える

- 補修班:ダムの耐久性を高めるために定期的に補修を行う

- 警戒班:外敵や危険を察知し、仲間に知らせる

このような役割分担は、人間の組織における「職務分掌」と同じです。各メンバーが自分の強みを活かしながら、チーム全体の成果を最大化することができるのです。

目的意識の共有

ビーバーは、単なる本能ではなく、集団としての明確な目的を持っています。その目的は「安全な住環境を確保すること」。

人間の組織でも、メンバー全員が共通の目標を理解し、それに向かって協力することが成功のカギになります。企業においては、ビジョンやミッションを明確にし、全員が共有することで、組織の方向性を統一できます。

自律的な働き方

ビーバーには「リーダー」という存在がいません。それぞれが自主的に動き、必要な作業をこなしていきます。

これは、人間社会における「フラット組織」や「自己組織化」に通じる考え方です。指示待ちではなく、各メンバーが自発的に行動できる組織は、より強く、柔軟な対応が可能になります。

人間の組織運営に活かすビーバーの知恵

ビーバーの働き方から学び、人間の組織運営に応用できるポイントを考えてみましょう。

明確な目標設定とビジョン共有

ビーバーは「水辺を安定させる」という明確な目的を持っています。人間の組織でも、目標を明確にし、それを全員に共有することが重要です。

企業やチームにおいて、以下の点を意識すると、ビーバーのような強い組織が作れます。

- 組織のミッションを明確にする

- 目標を具体的に定め、全員が共有する

- 目的に基づいた行動を促進する

自律的なチーム運営

ビーバーの群れには、トップダウンの指示系統がありません。それぞれが自律的に動き、目的に向かって協力しています。

企業や組織でも、以下の点を取り入れることで、より柔軟で強い組織が作れます。

- フラットな組織構造を取り入れ、個人の主体性を尊重する

- 自己管理能力を高めるトレーニングを行う

- 各メンバーの役割を明確にし、裁量を持たせる

長期的な視点での持続可能な組織作り

ビーバーは一度作ったダムを継続的に補修し、維持し続けます。これと同じように、企業や組織も、長期的な視点での運営が求められます。

- 短期的な成果にこだわらず、持続可能な成長を目指す

- 組織文化を定着させ、メンバーが長く活躍できる環境を作る

- 変化に適応しながら、柔軟に運営方針を見直す

このように、組織を「維持しながら発展させる」視点を持つことが、長く成長し続ける企業の秘訣です。

まとめ

ビーバーの組織力と働き方には、人間の組織運営にも活かせる多くのヒントが詰まっています。

- 明確な役割分担と目的意識を持つ

- 自律的に動くチームを作る

- 持続可能な組織を意識する

これらのポイントを取り入れることで、ビーバーのように環境に適応し、強く柔軟な組織を作ることができるでしょう。

デジタル化が進み、働き方が多様化する現代社会において、自然界の動物たちから学ぶことはまだまだ多いのかもしれません。

2025年2月9日

コラムミレニアル世代とZ世代の働き方!今後求められる人材になるには

キャリア観を根本的に見直す時代

現代の働き方は、かつての終身雇用や年功序列といった日本独特のシステムから大きく変化している。特に、ミレニアル世代(1980年代から1990年代中盤生まれ)とZ世代(1990年代後半から2010年代生まれ)の台頭により、企業はこれまでの働き方やキャリア観を根本的に見直す必要に迫られています。

テクノロジーの進化、グローバル化の加速、価値観の多様化が進む中で、彼らはどのような働き方を求め、企業はどのような人材を必要としているのでしょうか?

働き方の変化、今後求められる人材、そして自己実現を果たすためのポイントについて詳しく解説していきます。

ミレニアル世代とZ世代の働き方の特徴

ミレニアル世代の働き方

ミレニアル世代は、インターネットの発展とともに育った最初の世代であり、情報を即座に得られる環境に慣れています。働き方の特徴は、

- ワークライフバランスを重視

かつての「仕事こそ人生」という価値観を持たず、プライベートの時間を大切にする。副業を持つ人やフリーランスとして働く人も増えている。 - キャリアチェンジに積極的

一つの会社で定年まで働くことにこだわらず、転職を前向きに捉える。キャリアアップや自己実現のために、より良い環境を求める傾向が強い。 - 意義のある仕事を求める

ただお金を稼ぐためだけでなく、社会に貢献できる仕事や、自分の価値観と一致する仕事を選ぶ。 - デジタルツールの活用が得意

インターネットとSNSに精通しており、リモートワークやクラウドツールを活用することで柔軟に働くことができる。

Z世代の働き方

Z世代は、スマートフォンが普及し、ソーシャルメディアが当たり前の時代に育った世代です。ミレニアル世代と共通する部分も多いのですが、さらに独自の価値観を持っています。

- より柔軟な働き方を求める

フルリモートワークやフリーランス、副業など、場所や時間に縛られない働き方を強く志向する。仕事のために人生を犠牲にすることを嫌い、効率的に働くことを重要視する。 - ダイバーシティを重視

多様性のある職場環境を求める傾向が強い。ジェンダー、人種、国籍、価値観の違いを尊重し、企業に対しても公平で開かれた文化を期待する。 - 個人のブランドを大切にする

SNSの発展により、会社の看板ではなく「個人の発信力」がキャリアの武器となることを理解している。インフルエンサーやクリエイターとして、自分の名前で仕事をする人も多い。 - スキル重視のキャリア志向

終身雇用が崩壊する中で、企業に依存せず、個人で稼ぐ力を身につけることを重視している。コーディングやデザイン、動画編集、マーケティングなど、即戦力になるスキルを早い段階から学んでいる。

働き方の変化

テクノロジーの進化

AIや自動化技術の発展により、単純作業はますます機械に置き換わっていく。これにより、クリエイティブな仕事や高度な問題解決ができる人材の価値が高まります。

グローバル化の加速

企業の競争は国内にとどまらず、グローバル市場へと広がっている。英語をはじめとした語学力や、多文化の理解が求められるようになっています。

副業・フリーランスの普及

ミレニアル世代やZ世代の価値観に合わせる形で、副業やフリーランスを許容する企業が増えている。一つの会社に依存せず、複数の収入源を持つことが一般的になりつつあります。

組織のフラット化

従来のトップダウン型の組織ではなく、よりフラットな組織形態が増えている。GoogleやNetflixのように、社員の自主性を重視する企業が成功を収めています。

今後求められる人材とは

変化に適応できる柔軟性

テクノロジーの進化や市場の変化に対応できる柔軟性が重要となります。一つのスキルに固執せず、常に学び続ける姿勢が求められます。

コミュニケーション能力

対面だけでなく、リモートワークやグローバルチームでのコミュニケーションが増えるため、オンラインでの適切なやり取りができるスキルも必要となります。

デジタルスキルの習得

データ分析、AI活用、プログラミングなど、デジタル分野の知識を持つことで、どの業界でも活躍できる可能性が広がります。

自己ブランディング力

SNSやブログなどを活用し、自分の得意分野を発信することで、企業に依存せずとも仕事を得られる環境を作ることが重要になります。

自己実現するための方法

- スキルを磨く

学び続ける姿勢を持ち、新しいスキルを常に習得する。オンライン学習プラットフォームや書籍を活用して、実践的なスキルを増やす。 - キャリアの選択肢を増やす

副業やフリーランスを試しながら、自分に合った働き方を模索する。 - ネットワークを広げる

交流会やSNSを活用し、業界の最新情報を得たり、新たなチャンスを作る。 - 発信する

ブログやSNSを活用し、自分の経験や考えを発信することで、新しい仕事やビジネスチャンスにつなげる。

まとめ

ミレニアル世代とZ世代は、働くことへの価値観が大きく変化しました。ワークライフバランスを重視し、スキルを磨き、個人としてのブランドを構築することが重要に時代になってきていると言えます。

これからの時代、単に「会社に勤める」のではなく「どこでも通用するスキルとマインド」を持つことが求められる。自分自身の価値をどんどん高め、変化する時代を楽しみながら生き抜いていきましょう。

2025年2月8日

コラム労働市場の未来とAI技術が与える影響

新しいスキルが求められる時代

AI(人工知能)の進化は、労働市場に大きな変革をもたらしています。かつては人間にしかできなかった業務がAIによって自動化され、これまでとは異なるスキルや能力が求められる時代になりました。

本記事では、AIが労働市場に与える影響、今後求められるスキル、必要とされる人材の特徴、そして既存の働き方がどのように変化していくのかを詳しく解説していきます。

AIが労働市場に与える影響

AIの発展により、多くの業種・職種が変化しています。特に、以下の分野ではAIの影響が顕著になっています。

ルーチンワークの自動化

これまで人間が行っていた単純作業や反復業務は、AIによって自動化されつつあります。

- 製造業:工場の組み立てラインでは、AI搭載のロボットが人間の代わりに作業を行う

- 金融業:会計処理やデータ分析がAIによって自動化され、業務効率が向上

- カスタマーサポート:チャットボットやAI音声アシスタントが顧客対応を担う

これにより、業務のスピードが向上し、人間はより高度な業務に集中できるようになっています。

AIが判断を行う時代

AIは膨大なデータを処理し、適切な意思決定を行うことが可能になっています。

- 医療分野:AIが医療画像を解析し、疾患の早期発見を支援

- 法律分野:契約書のチェックや法的文書の解析をAIが担当

- マーケティング:顧客データをもとに最適な広告配信をAIが自動化

AIが意思決定に関与することで、より精度の高い判断が可能になり、業務の効率化が進んでいます。

雇用の変化と新しい職業の創出

AIによる自動化が進む一方で、新たな職業が生まれています。

- AIエンジニア:AIモデルを開発・運用する専門家

- データサイエンティスト:ビッグデータを分析し、ビジネス戦略を立案

- ロボットメンテナンス技術者:AIを搭載した機械やロボットの保守・管理を行う

AIに取って代わられる仕事もある一方で、AIを活用する新たな職種が増えているのです。

今後求められるスキルとは

AI時代において求められるスキルは、従来の業務遂行能力とは異なります。

データリテラシー

AIはデータを活用して学習し、意思決定を行います。そのため、データを適切に扱うスキルが求められます。

- データ分析:エクセルやBIツールを使ってデータを解析する能力

- 統計的思考:データの傾向を読み取り、ビジネスの意思決定に活かすスキル

- プログラミング:PythonやSQLを用いてデータを処理する技術

データを活用する力がある人材は、今後のビジネスの中心的な役割を果たすことができます。

創造性と問題解決力

AIはパターン認識やルーチンワークの自動化には優れていますが、創造的な思考や課題解決能力は人間にしか持ちえません。

- 新しいアイデアを生み出す力

- 問題を発見し、解決策を考えるスキル

- 多様な視点を取り入れて柔軟に考える能力

これらのスキルを持つ人は、AIを活用しながら新しい価値を生み出すことができます。

コミュニケーション能力

AIが発展しても、人と人とのコミュニケーションは不可欠です。

- リーダーシップ:チームをまとめ、適切な意思決定を行う力

- プレゼンテーション能力:相手に伝わる形で情報を整理し、発信する力

- 異文化理解:グローバル化が進む中で、多様な価値観を受け入れる力

AI時代でも、円滑なコミュニケーションを図れる人材が重宝されます。

既存の働き方から変化しなければいけないこと

終身雇用からスキルベースへ

これまでの日本では、終身雇用制度が一般的でした。しかし、AIの進化によって必要とされるスキルが変化し、企業に依存するのではなく、個人がスキルを磨くことが求められています。

- 資格取得やオンライン学習を活用する

- キャリアの棚卸しを定期的に行う

- 副業やフリーランスの選択肢を考える

企業に頼るのではなく、自ら市場価値を高めることが必要です。

定型業務から戦略業務へ

単純作業はAIが担うため、人間はより高度な業務に集中する必要があります。

- 顧客のニーズを深く理解し、戦略を考える力を養う

- クリティカルシンキングを鍛え、論理的に物事を考える

- 新しいビジネスモデルを構築する発想力を磨く

ルーティンワークをこなすのではなく、価値を生み出す働き方にシフトすることが重要です。

フレキシブルな働き方の導入

リモートワークやフレックスタイム制が普及し、時間や場所にとらわれない働き方が主流になりつつあります。

- プロジェクト単位での仕事に適応する

- アウトプット重視の働き方を身につける

- 自己管理能力を高め、生産性を向上させる

柔軟な働き方に適応することで、AI時代に対応できるスキルを身につけられます。

まとめ

AIは労働市場を大きく変革し、単純作業の自動化や意思決定の高度化を実現しています。一方で、データリテラシー、創造性、コミュニケーション能力といったスキルを持つ人材がより求められるようになります。

これからの時代、従来の働き方に固執せず、新しいスキルを習得し、フレキシブルに働く姿勢が重要です。AIを恐れるのではなく、AIを活用しながら成長し続けることが、これからのキャリアを成功させる鍵となります。

2025年2月7日

コラムデジタル時代ほどアナログ文化が盛り上がる!五感は刺激をもとめてる

アナログの価値が再評価される時代!

デジタル技術が進化し、私たちの生活やビジネスはますますオンライン化している。しかし、デジタルが普及すればするほど、アナログの価値が再評価され、盛り上がりを見せているのも事実だ。

本記事では、なぜアナログが見直されているのか、ビジネスチャンスとしてどのように活かせるのか、そしてリアルな交流がなぜ重要視されるのかを、具体的な事例を交えながら詳しく解説する。

なぜアナログが見直されるのか?

デジタル技術が進化し、便利になったはずなのに、なぜアナログの価値が高まっているのか。その理由はいくつかある。

デジタル疲れと情報過多

スマートフォンやSNS、オンライン会議など、私たちは常にデジタルデバイスに囲まれている。これにより、以下のような問題が発生している。

- 情報過多によるストレス

常に新しい情報が流れ、処理しきれない状態になっている。 - リアルなつながりの希薄化

直接会わずにやりとりできるため、対面でのコミュニケーションが減少し、孤独感が増している。 - デジタル疲れ

長時間の画面閲覧やオンライン会議の増加により、精神的な疲労が蓄積されている。

このようなデジタル疲れから、「本物の体験」を求める人が増え、アナログな価値が再認識されている。

物理的なものが持つ感情的価値

デジタルは便利だが、物理的なものが持つ「感情的な価値」は代替できない。

- 本の価値

電子書籍が普及しても、紙の本を好む人が多いのは、手触りや匂い、所有する満足感があるからだ。 - レコードやカセットテープ

音楽ストリーミングが主流になった今でも、レコードやカセットが人気を集めている。これは、物理的なメディアにしかない音質の温かみやコレクションする楽しみがあるためです。 - 手書きの手紙

メールやLINEが普及する中で、手書きの手紙が特別な価値を持つようになっている。

このように、アナログな体験には、デジタルでは得られない「ぬくもり」や「特別感」があるのです。

五感を刺激するリアルな体験の重要性

デジタル体験では、視覚と聴覚が中心になるが、アナログな体験は五感を刺激する。

- 食べ物の香りや味、手触り

- 美術館での実物を見る感覚

- ライブコンサートの臨場感

これらの体験は、デジタルでは再現が難しいため、アナログの価値が高まる要因となっている。

アナログ回帰によるビジネスチャンス

アナログが見直されることで、さまざまなビジネスチャンスが生まれている。

フィジカルな商品・サービスの復活

デジタルの利便性が高まるほど、物理的な商品の価値が再認識されている。

アナログ書籍・ノートの人気

紙の手帳やノート、万年筆の人気が再燃している。特に「ほぼ日手帳」や「トラベラーズノート」など、アナログの手触りを大切にする商品が支持を集めている。

フィルムカメラのリバイバル

デジタルカメラが主流になっているが、フィルムカメラの人気が再燃している。独特の風合いや「一枚一枚を大切に撮る」という価値が評価されている。

アナログゲームの復活

スマホゲームが普及する一方で、ボードゲームやカードゲームが人気を集めている。リアルなコミュニケーションを楽しめることが理由だ。

体験型ビジネスの拡大

デジタル化が進むほど、リアルな体験に価値が生まれる。

ワークショップ・リアルイベントの増加

- 陶芸や料理、DIYなど、体験型のワークショップが人気

- 直接手を動かすことで、オンラインでは得られない満足感が得られる

ポップアップショップ・期間限定イベントの活況

ECサイトが普及する一方で、リアル店舗の期間限定イベントが注目されている。特に、ブランドの世界観を体験できる空間作りが人気を集めている。

リアルな出会いがある交流会が盛り上がる理由

デジタルの進化でオンラインコミュニケーションが当たり前になった一方で、リアルな交流の価値が再評価されている。

直接会うことで信頼関係が深まる

オンラインでのやり取りでは、微妙なニュアンスや感情の機微が伝わりにくい。しかし、対面の場では、表情や声のトーン、しぐさなどから、相手の人間性をより深く理解できる。

偶発的な出会いの価値

オンラインでは、効率的なつながりが得られるが、想定外の「偶発的な出会い」は少ない。リアルな場での交流会では、思いがけない人脈やビジネスチャンスが生まれることがある。

身体的な刺激が脳を活性化させる

対面のコミュニケーションでは、視覚・聴覚だけでなく、空気感やその場のエネルギーを感じることができる。これは、オンラインでは得られない刺激であり、より記憶に残りやすい。

まとめ

デジタルが進化すればするほど、アナログの価値が高まる理由は、デジタル疲れの解消、物理的なものが持つ感情的価値、五感を刺激するリアルな体験の重要性にある。

そして、アナログの価値が見直されることで、新たなビジネスチャンスが生まれている。フィジカルな商品の復活、体験型ビジネスの拡大、リアルな交流の場の活況など、デジタルだけでは補えない価値が求められている。

今後もデジタルとアナログが共存し、それぞれの長所を活かした新しいビジネスモデルが登場していくだろう。アナログの魅力を再発見し、リアルなつながりを大切にすることで、より豊かなビジネスとライフスタイルを築いていくことができる。

2025年2月7日

コラム理想的のキャリアデザイン!これからの時代に必要なスキルとは?

キャリアアップのためのスキル習得

現代のビジネス環境は急速に変化しており、従来の終身雇用や単一スキルだけでのキャリア形成が難しくなっています。

新しい技術の登場、ビジネスモデルの変革、リモートワークの普及などの要因により、働き方や求められるスキルが変化しています。そのため、個人が主体的にキャリアを設計し、必要なスキルを継続的に習得することが不可欠となります。

これからのキャリアアップのために必要なスキルと、それを効果的に習得する方法について詳しく解説します。

キャリアデザインの重要性

変化する時代に求められるキャリア観

一昔前は一つの会社に長く勤め、年功序列で昇進していくのが一般的なキャリアパスでした。

しかしながら、現代ではこのようなモデルは崩壊しつつあり「自分でキャリアを設計し、適応し続ける力」が求められています。

これからの時代におけるキャリア形成には以下の要素が重要であると言われています。

- 自分の価値観や強みを理解する

- 市場の変化を把握し、柔軟に対応する

- スキルを磨き、継続的に成長し続ける

これらの要素を踏まえながら、自分自身のキャリアデザインを考えることが重要です。

自己分析を通じたキャリアの方向性決定

まずは、自分のキャリアの方向性を明確にするために、まずは自己分析を行うことが重要です。以下の質問に答えることで、自分の適性や目指すべき方向を見つけることができます。

- 何をしているときに充実感を感じるか?

- どのような仕事にやりがいを感じるか?

- どのような環境で力を発揮しやすいか?

- 将来的にどのような働き方をしたいか?

これらを明確にすることで、キャリアの方向性がより具体的になります。

キャリアアップに必要なスキルとは?

キャリアアップを実現するためには、以下のようなスキルを身につけることが重要です。

テクニカルスキル(専門スキル)

特定の業界や職種で必要とされる技術的なスキルです。

例えば、以下のようなスキルが挙げられます。

- ITスキル(プログラミング、データ分析、クラウド活用)

- マーケティングスキル(SEO、SNS運用、デジタル広告)

- 財務・会計スキル(簿記、経営分析、投資知識)

このようなスキルは、キャリアの軸となる専門性を築くために不可欠です。

ソフトスキル(ヒューマンスキル)

どの職種でも求められる、対人関係や問題解決に関するスキルです。

- コミュニケーションスキル(プレゼン、交渉力、傾聴力)

- リーダーシップスキル(チームマネジメント、意思決定能力)

- クリティカルシンキング(論理的思考、問題解決力)

特に、AIや自動化技術が進むこれからの時代には、人間にしかできない「共感力」や「創造力」が重要になります。

ラーニングアジリティ(学び続ける力)

これからの時代において最も重要なスキルは「学び続ける力」です。

- 変化に適応するために新しい知識を学ぶ習慣を持つ

- 未知の分野に対する好奇心を持ち、挑戦し続ける

- 失敗を恐れずに、試行錯誤を繰り返す

これからの時代では、一度身につけたスキルに依存せず、常に新しい知識を取り入れる姿勢が求められます。

効果的なスキル習得の方法

スキルを効果的に習得するには、以下のステップを意識してみましょう。

目標を明確にする

スキルを習得する際にもゴールを明確にし目的意識を持って学ぶことが成功の鍵です。

例として以下のような目標を設定してみましょう。

- 3ヶ月後にPythonを使って簡単なデータ分析ができるようになる

- 半年以内に英語でのプレゼンテーションができるようになる

- 1年以内に副業としてライティングの仕事を受注する

目標が明確であればあるほど、学習のモチベーションを維持しやすくなります。

実践を通じて学ぶ

スキルは、知識をインプットするだけでは身につきません。実際にアウトプットすることで自分のものにすることができるのです。

- ブログやSNSで学んだことを発信する

- オンラインコースやワークショップに参加する

- 副業やプロジェクトに参加して実務経験を積む

- 学んだ知識を直接人に教える

学んだ知識をすぐに使うことで、より深く理解しやすくなります。また人に教えることもより理解を深めるよい方法だと言われています。

フィードバックを受ける

スキルを向上させるためには、他者からのフィードバックを積極的に受け入れることが重要です。

- メンターや上司にアドバイスを求める

- コミュニティや勉強会で仲間と意見交換をする

- オンライン講座の講師や同僚からフィードバックを受ける

成長するためには、客観的な意見を素直に受け入れ、改善を続ける姿勢が必要です。

まとめ

キャリアアップを実現するためには、自分の強みや価値観を理解し、適切なスキルを習得し続けることが重要です。

ポイント!

- キャリアデザインを意識し、自分の方向性を明確にする

- 専門スキル・ソフトスキル・ラーニングアジリティをバランスよく身につける

- 目標を設定し、実践を通じてスキルを習得する

- フィードバックを受けながら成長を続ける

変化の早いこれからの時代には個人が主体的に学び続けることが、理想的なキャリアを築くための鍵となるはずです。

ぜひ、今日から行動を始め、自分の可能性を最大限に広げていきましょう。

2025年2月3日

コラム海外での働き方トレンド。日本との違いとは?

海外の働き方の実例

近年、日本でも「働き方改革」が進められ、リモートワークやフレックスタイム制度が普及し始めています。しかし、世界の働き方は日本とは大きく異なり、より柔軟で生産的な労働環境が整っている国も多くあります。本記事では、各国の働き方トレンドを紹介し、日本との働き方の違いを詳しく解説します。

各国の実例

アメリカの働き方トレンド

アメリカでは、個人の成果が評価される文化が根付いており、リモートワークやフリーランスなどの柔軟な働き方が普及しています。

また職場の多様性を重視する企業が増えています。特に人種やジェンダー、LGBTQ+のインクルージョンを推進し、公平な評価制度を導入する企業が増えています。

成果主義の文化が根付いているアメリカでも、近年ではワークライフバランスを重視する動きが高まっています。特に、日本は未だに長時間労働が一般的ですが、海外では労働時間の短縮やフレキシブルな働き方が主流になりつつあります。

ドイツの働き方トレンド

ドイツでは、労働時間の管理が厳しく、仕事とプライベートを明確に分ける文化があります。

労働環境の整備が進んでおり、仕事とプライベートの両立が重視されています。

ドイツの労働市場では、持続可能な働き方が重視され、特に以下のトレンドが注目されています。

ドイツでは、勤務時間外の業務連絡を控える「つながらない権利」が法律で保護されています。企業は従業員に対し、勤務時間外の連絡をしないように求められ、ワークライフバランスの確保が推進されています。

フルタイム勤務が主流だった時代から、最近では短時間勤務(パートタイム)やフレックスタイムを活用する人が増えています。

ドイツでは労働組合が強い影響力を持ち、従業員の権利を守る役割を担っています。企業との交渉を通じて、賃金や労働時間の調整が行われます。

環境問題や持続可能な社会を意識した働き方が推進されています。特に企業のCSR(企業の社会的責任)の観点から、環境に優しい働き方が求められています。

スウェーデンの働き方トレンド

スウェーデンでは、男女平等が進み、労働時間の短縮が進んでいます。短時間労働とワークライフバランスの向上において世界をリードする国の一つです。

労働時間の短縮やフレキシブルな働き方を取り入れ、効率的な働き方が求められています。一部の企業が1日6時間労働を試験導入しています。これは、短時間でも高い生産性を維持できることを証明する試みとして行われています。

スウェーデンでは、育児休暇の取得は一般的で、父親も積極的に育児に参加する文化が根付いています。特にIT業界やクリエイティブ業界を中心にリモートワークが普及しており、企業はオフィス勤務を強制しない方針を取ることが多くあります。

スウェーデンの企業文化は、階層を重視せず、従業員の意見が尊重される環境が整っています。

シンガポールの働き方トレンド

シンガポールでは、経済競争力を高めるために、最新のテクノロジーを活用した働き方が普及しています。労働市場の競争力を維持するために、政府がスキルアップ支援を強化しています。

副業やフリーランスという働き方が一般化しつつあるのが現状です。近年、シンガポールでもワークライフバランスを重要視する動きが広がっています。

変わりつつある日本の働き方

日本は未だに長時間労働が一般的ですが、海外では労働時間の短縮やフレキシブルな働き方が主流になりつつあります。まだ年功序列や固定評価が残っていますが、海外では個人の成果に基づいた評価制度が採用されています。

日本では副業解禁が進んでいますが、海外ではフリーランスやギグワークが既に一般的であり、より自由な働き方が可能です。

海外の成功事例を参考に、日本でも週4日勤務制の導入が進むという話もあります。

完全なリモートワークではなく、オフィスワークと組み合わせたハイブリッドワークが主流になったり、働く時間よりも成果を重視し、労働時間を短縮しながら生産性を高める働き方が今後は求められる時代にすこしづつ移り変わるのではないでしょうか。

海外の働き方トレンドを参考にすることで、日本でもより柔軟で生産的な働き方が実現可能です。今後は、労働時間の短縮や成果主義の導入、フリーランス・副業の推進など、新しい働き方の実現に向けた取り組みが必要とな理想です。

2025年2月3日

ブログSES・IT交流会最新情報 2/3~2/28

SES・IT交流会最新情報

2025年2月3日〜2月28日までのSES・ITに関する交流会の情報をお知らせいたします。

現在以下の交流会が予定されております。

| イベント名 | 開催日時 | 開催場所 | 費用 | 主催者 |

|---|---|---|---|---|

| 第5回目無料SES/IT業界向け情報交換会(JR蒲田駅)KOKORO主催 | 2025年2月7日(金) 14:00〜16:00 | 大田区民ホール・アプリコ 展示室(東京都) | 無料 | KOKORO |

| MAX80名参加! 第3回 SES営業名刺交換会@浜松町・大門 | 2025年2月13日(木) 15:30〜17:30 | ビジョンセンターグランデ東京浜松町5階502号室(東京都) | 3,000円 | ぐっどぴーす株式会社せーるす1課 |

| SES/IT交流会 渋谷 2月13日(木) 16:00~開催 | 2025年2月13日(木) 16:00〜17:30 | TIME SHARING 渋谷ワールド宇田川ビル 9A(東京都) | 2,500円 | Re-Vision株式会社 |

| SES交流会 完全無料の交流会@なんばスカイオ | 2025年2月13日(木) 16:00〜18:00 | なんばスカイオ 28階 28G(大阪府) | 無料 | – |

| SES交流会 完全無料の交流会@渋谷スクランブルスクエア | 2025年2月17日(月) 18:30〜20:00 | レバテック株式会社(東京都) | 無料 | レバテック株式会社 |

| ご好評につき追加開催 SES交流会 新宿 | 2025年2月18日(火) 16:00〜17:30 | 株式会社セラク本社(東京都) | 無料 | 株式会社セラク |

| zetto SES/IT交流会 秋葉原 | 2025年2月18日(火) 16:00〜17:45 | TKP秋葉原カンファレンスセンター6F(東京都) | 2,000円(早割) | zetto(ゼット) |

| 第98回 無料のSES/IT業界向け 情報交換会(新潟) | 2025年2月18日(火) 18:30〜19:30 | NINNO3 会議室 Room A(新潟県) | 無料 | フューチャー・スクウェア株式会社 |

| 【microsyz】SES/IT交流会 博多 | 2025年2月19日(水) 16:00〜17:30 | 博多駅前貸会議室5I(福岡県) | 3,000円 | microsyz |

| 第99回 無料のSES/IT業界向け情報交換会(池袋) | 2025年2月19日(水) 19:00〜20:30 | としま区民センター 7階(東京都) | 無料 | フューチャー・スクウェア株式会社 |

| 渋谷/SES 開発案件・開発エンジニアのマッチング交流会 | 2025年2月20日(木) 17:30〜19:00 | 株式会社Careconオフィス(東京都) | 3,000円 | 株式会社Carecon(キャリコン) |

| 【microsyz】SES/IT交流会 ~Premium~ 五反田※飲食付き | 2025年2月21日(金) 17:00〜20:00 | 五反田祐気ビル9F(東京都) | 5,000円 | microsyz |

| 【microsyz】SES/IT交流会 秋葉原 | 2025年2月27日(木) 17:00〜18:45 | タイムシェアリング秋葉原(奥山ビル8F) | 3,000円 | microsyz |

| IT・SES交流会(池袋) | 2025年2月28日(金) 14:00〜16:00 | としま産業振興プラザ 美術室(東京都) | 3,000円 | Hive Lab ビジネス交流会 |

※各イベントの詳細や最新情報は、各イベントの公式サイトや主催者に直接お問い合わせください。

2025年2月5日

コラム副業のはじめ方!効果的なステップとポイント

副業を始めるためのマインドセット!

副業を始めることは、収入を増やすだけでなく、新たなスキルの習得やキャリアの幅を広げる大きなチャンスになります。しかし、副業を成功させるには適切な準備と計画が必要です。本記事では、副業を始める際の基本的なステップ、注意すべきポイント、さらには交流会の活用方法について詳しく解説します。

副業を始める前に考えるべきこと

副業を始める前に、まず「なぜ副業をしたいのか」を明確にすることが重要です。副業には様々な目的があります。

- 収入を増やしたい

- 自分の好きなことや得意なことを活かしたい

- 将来的に独立・起業を目指したい

- キャリアアップやスキルアップのため

目的を明確にすることで、自分に最適な副業の選択肢を見つけやすくなります。

副業を始めるための基本的なステップ

1. 自分の強みと興味を分析する

副業を選ぶ際には、自分のスキルや経験を活かせるかどうかを考えましょう。具体的には、次のような観点から分析すると良いです。

- これまでの仕事や学習で身につけたスキル

- 人に教えたり提供できる知識や経験

- 興味があり、継続して学びたい分野

例えば、ITエンジニアならプログラミングの講師やウェブサイト制作、ライターならブログ執筆やコンテンツ制作などが副業として考えられます。

2. 市場のニーズを調査する

自分が提供できるスキルやサービスに市場の需要があるかを確認しましょう。市場のニーズを知る方法として、以下のような手段があります。

- クラウドソーシングサイト(ランサーズ、クラウドワークス)で案件を探す

- SNSやブログでトレンドをチェックする

- 副業セミナーや交流会に参加し、他の人がどのような副業をしているかを聞く

需要がある分野で副業を始めることで、成功する確率を高められます。

3. 副業の種類を決める

副業には様々な種類があります。代表的なものを以下に紹介します。

- スキル提供型(プログラミング、デザイン、ライティング、翻訳など)

- 情報発信型(ブログ、YouTube、SNSインフルエンサー)

- 販売型(ネットショップ、ハンドメイド販売)

- 投資型(株式投資、不動産投資、仮想通貨)

自分の時間やスキルに合った副業を選ぶことが重要です。

4. 副業のための環境を整える

副業を継続するには、効率的な環境を整えることが必要です。

- 作業スペースを確保する(自宅の一角を仕事用にする)

- 必要なツールを用意する(パソコン、ネット環境、ソフトウェア)

- 時間を確保する(本業と両立できるようにスケジュールを調整)

特にデジタル時代においては、パソコンとインターネット環境が整っていれば、多くの副業が可能です。

5. 法律や会社のルールを確認する

副業を始める際には、法律や会社の就業規則を必ず確認しましょう。

- 会社の副業禁止規定:副業が許可されているか確認する

- 確定申告の義務:副業の所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要

- 競業避止義務:本業と競合するような副業をすると問題になる可能性がある

特に確定申告は税務上の義務なので、早めに準備しておくことが重要です。

副業を成功させるための注意点

1. 本業に悪影響を与えない

副業はあくまで「プラスアルファ」の収入源です。本業がおろそかにならないように、スケジュール管理をしっかり行いましょう。

2. 無理なスケジュールを組まない

副業を始めたばかりの頃は、やる気が高まって無理なスケジュールを組みがちです。しかし、長期的に続けるためには、無理なく両立できる働き方を考えることが大切です。

3. 収入が安定するまで生活費に頼らない

副業を始めたばかりの頃は、収入が安定しないことが多いです。そのため、副業収入を生活費に頼るのではなく、余裕を持って取り組むことが重要です。

4. 情報の信頼性を見極める

副業の世界には、詐欺的なビジネスや怪しい投資話も存在します。「簡単に稼げる」「リスクなし」といった甘い言葉には注意し、信頼できる情報源から学ぶことが大切です。簡単に稼げる仕事はありません。

副業を成功させるために交流会を活用する

副業を成功させるには、同じように副業をしている人たちとのネットワークを築くことも有効です。そのためには交流会やセミナーなどのリアルな人脈形成が今後の仕事の幅を広げる助けになります。

1. 交流会のメリット

- 最新の副業トレンドを知ることができる

- 成功者の実体験を聞くことができる

- ビジネスパートナーを見つけることができる

2. 交流会の種類

- 副業専門のセミナーや勉強会

- オンラインコミュニティ(Facebookグループ、Slackなど)

- 地域のビジネス交流会

3. 交流会でのポイント

- 積極的に質問する:具体的な経験談を聞くことで、よりリアルな副業の実態が分かる

- 名刺やSNSでつながる:長期的に関係を築くために積極的に連絡先を交換する

- 学んだことを実践する:知識を得るだけでなく実際に副業に活かす

副業を成功させるためには、単独で取り組むのではなく情報を共有できる仲間を見つけることが重要です。

まとめ

副業は、正しい準備と計画があれば本業を続けながら新たな収入源やスキルを得ることができる素晴らしい手段です。しかし、始める前にルールを確認し適切な時間管理を行うことが必要です。また、副業で成功するためには、交流会などのリアルな場で最新情報を入手し、人脈を築くことも重要です。

これから副業を始める方は、まずは自分の強みを分析し市場のニーズを調査しながら、無理のない範囲でスタートしてみてください。長期的な視点を持ち、確実に成功へとつなげましょう!

2025年2月3日

コラム「心理的安全性と職場環境」生産性とチームワークを向上させる最強組織

生産性や従業員満足度が向上する環境づくり

近年、多くの企業が「心理的安全性」という概念に注目しています。特にGoogleのマネジメント術やティール組織といった先進的な組織論の中でも、心理的安全性の重要性が強調されており、これを高めることで職場の生産性や従業員の満足度が向上することが実証されています。

本記事では、心理的安全性とは何か、その重要性、具体的な組織作りの方法、さらに実際に大手企業が実践している事例を交えながら解説していきます。心理的安全性の高い職場環境を作ることで、どのようなメリットがあるのかを理解し、より良い働き方を実現するためのヒントを見つけていただければと思います。

心理的安全性とは?

心理的安全性の定義

心理的安全性とは、「チームの中で自分の意見を自由に発言できる環境」のことを指します。ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念であり、Googleの研究チームも「心理的安全性の高い職場が、最も成功するチームを生み出す」と結論付けています。

具体的には、以下のような特徴を持つ環境が心理的安全性の高い職場とされます。

- 自分の意見や考えを安心して発言できる

- 失敗を恐れずに新しいことにチャレンジできる

- 間違いや疑問を率直に指摘できる

- チームメンバーが互いを尊重し、サポートし合える

心理的安全性が確保されていない職場では、従業員が発言を控えたり、リスクを取ることを避けたりするため、イノベーションが生まれにくくなります。一方、心理的安全性の高い組織では、自由な発言が促進され、個々の能力が最大限に発揮される環境が整います。

心理的安全性が重要な理由

心理的安全性が高い職場では、次のようなメリットが生まれます。

- 生産性の向上 従業員が自由にアイデアを出し合い、問題を早期に発見・解決できるため、業務効率が向上します。

- チームワークの強化 お互いを尊重し合う文化が根付くことで、コミュニケーションが円滑になり、協力しながら仕事を進めることができます。

- イノベーションの促進 新しいアイデアや挑戦を歓迎する文化が醸成されるため、創造的な発想が生まれやすくなります。

- 離職率の低下 従業員が安心して働ける環境が整うことで、職場への満足度が高まり、離職率の低下につながります。

- リーダーシップの向上 マネージャーが従業員の意見を尊重し、支援する姿勢を持つことで、リーダーシップの質が向上します。

心理的安全性を高めるための組織作り

では、どのようにすれば心理的安全性の高い組織を作ることができるのでしょうか。Googleのマネジメント術やティール組織の考え方を参考にしながら、具体的な取り組みを紹介します。

1. マネージャーが率先して心理的安全性を確保する

Googleのリサーチによると、心理的安全性の確保には「マネージャーの振る舞い」が大きく影響することが分かっています。マネージャーが以下のような行動を取ることで、チームの心理的安全性を高めることができます。

- フィードバックを積極的に受け入れる

- 「どんな意見でも歓迎する」という姿勢を示し、従業員の意見を否定しないようにする

- 失敗を許容する文化を作る

- 失敗を責めるのではなく、学びの機会と捉える

- 透明性のあるコミュニケーションを行う

- 経営方針や組織の方針をオープンに共有し、従業員が納得感を持てるようにする

2. 心理的安全性を評価する仕組みを導入する

企業が心理的安全性を高めるためには、組織全体で評価できる仕組みを導入することが重要です。例えば、Googleでは以下のような手法を活用しています。

- 定期的なアンケート

- チームメンバーに「安心して意見を言える環境か」を評価してもらう

- 1on1ミーティングの強化

- マネージャーが個別に従業員と対話し、心理的安全性についてフィードバックを受ける

- 従業員のエンゲージメント調査

- 心理的安全性の指標をKPIとして組み込み、定期的にモニタリングする

3. オープンなフィードバック文化を作る

フィードバックが活発な組織では、心理的安全性が高まりやすいです。以下の取り組みを実施することで、従業員が自由に発言しやすい環境を作れます。

- 「ありがとう」を伝える文化を作る

- ポジティブなフィードバックを積極的に行い、従業員の努力を認める

- 建設的な批判を受け入れる

- 意見の違いを尊重し、批判をポジティブな形で受け入れる

- 360度フィードバックを導入する

- 上司からの評価だけでなく、同僚や部下からのフィードバックも取り入れる

大手企業の実践事例

Googleの心理的安全性の確保

Googleでは、「プロジェクト・アリストテレス」と呼ばれる研究を行い、成功するチームの特徴を分析しました。その結果、「心理的安全性が最も重要な要素である」ことが判明し、以下のような施策を導入しています。

- オープンなコミュニケーション環境を整備

- すべての会議で意見を出しやすい雰囲気を作る

- 従業員が発言しやすい仕組み

- 会議で「発言しやすい順番を決める」「匿名フィードバックを受け付ける」などの工夫を実施

- 心理的安全性に関する研修の実施

- マネージャー向けのトレーニングを定期的に行い、チームの心理的安全性を高めるためのスキルを提供

Netflixの「自由と責任」の文化

Netflixでは、「自由と責任(Freedom and Responsibility)」という文化を推進し、心理的安全性を高めています。具体的には以下のような施策を行っています。

- 従業員が自由に意見を出せる文化

- どんな意見でも受け入れる環境を整備

- 透明性のある経営方針

- 会社のビジョンや方針を従業員と共有し、納得感を高める

まとめ

心理的安全性は、職場環境の質を大きく左右し、生産性やイノベーションの促進に不可欠な要素です。GoogleやNetflixのような大手企業が取り組んでいるように、オープンなコミュニケーション、フィードバック文化の強化、リーダーシップの改善などを進めることで、心理的安全性の高い組織を作ることができます。

組織の成功の鍵を握る心理的安全性を高めるために、自分の職場でどのような取り組みができるか、ぜひ考えてみてください。

2025年2月4日

コラム生産性を高める!重要なことに集中し効率的に働く方法

生産性を高める時間管理のコツ

現代のビジネス環境では、仕事のスピードが求められ、常に時間に追われることが当たり前になっています。しかし、本当に生産性を高めるためには、単に仕事の量をこなすのではなく、重要なことに集中し、効率的に時間を使うことが重要です。

本記事では、仕事の生産性を高めるための時間管理術を紹介します。他ビジネスマンと差をつけるための具体的な時短術や、効果的に仕事を進める方法を解説していきます。

なぜ時間管理が重要なのか

多くのビジネスマンが「忙しい」という状態に陥っていますが、本当に生産性が高いわけではありません。むしろ、忙しさに振り回され、重要な仕事に十分な時間を確保できていないことが多いのです。

生産性を高める時間管理を実践することで、以下のようなメリットが得られます。

- 重要な業務に集中できる:時間の使い方を最適化することで、本当に価値のある仕事に注力できる

- ストレスが軽減する:タスクを効率的に処理することで、仕事の負担が減り、心に余裕が生まれる

- 自由な時間が増える:時間を無駄にせず効率的に仕事を終えることで、プライベートの時間を確保できる

- 仕事の質が向上する:じっくりと考える時間を確保することで、より質の高い仕事ができる

時間管理を徹底すれば、単に仕事を早く終わらせるだけでなく、よりクリエイティブで価値のある仕事ができるようになります。

重要なことに集中するためのエッセンシャル思考

エッセンシャル思考とは

エッセンシャル思考とは、「本当に重要なことだけに集中し、それ以外のことを排除する」という考え方です。私たちは普段、多くのタスクに追われ、あれもこれもやらなければならないと感じています。しかし、実際には、すべてのタスクが同じ価値を持っているわけではありません。

エッセンシャル思考の基本原則は以下の3つです。

- 選択する:すべてをこなすのではなく、本当に価値のあるものだけを選ぶ

- 捨てる:不要な仕事や雑務をできる限り排除する

- 集中する:選んだ仕事に全力で取り組む

これを実践することで、限られた時間の中で最大の成果を得ることができます。

重要なタスクを見極める方法

「どの仕事が重要なのか」を判断するためには、以下の基準を考慮するとよいでしょう。

- その仕事がもたらす影響は大きいか

- それをやることで長期的に利益があるか

- 自分にしかできない仕事か

- 締め切りが迫っているか

このような視点を持つことで、無駄な仕事を減らし、価値の高い仕事に集中できます。

生産性を最大化する神時間術

時間管理を徹底するためには、具体的な時間術を身につけることが重要です。ここでは、神時間術に基づいた効果的な時間管理法を紹介します。

1. タイムブロッキングを活用する

タイムブロッキングとは、スケジュールを時間単位で区切り、それぞれの時間に何をするかを決める方法です。

- 午前中はクリエイティブな作業に充てる

- 午後は会議やメール対応に使う

- 夕方は振り返りや明日の準備をする

こうすることで、仕事の切り替えがスムーズになり、無駄な時間を減らすことができます。

2. 90分サイクルで働く

人間の集中力には限界があります。90分ごとに休憩を入れることで、集中力を維持しやすくなります。

- 90分仕事をしたら、10〜15分の休憩を取る

- 午前と午後で2〜3回の集中タイムを作る

- 休憩中には軽いストレッチや散歩をする

これにより、疲れを感じにくくなり、一日を通して高い生産性を維持できます。

3. ポモドーロ・テクニックを活用する

ポモドーロ・テクニックとは、「25分集中+5分休憩」を繰り返す方法です。短い時間で区切ることで、集中力を維持しやすくなります。

- 25分間、一つのタスクに集中する

- 5分間の休憩を取る

- これを4回繰り返した後、長めの休憩(15〜30分)を取る

この方法を活用すると、仕事の効率が向上し、ダラダラと時間を使ってしまうことを防げます。

効率を上げるためのPDCAの活用

徹底的にPDCAサイクル(Plan, Do, Check, Action)を回しながら、業務効率を最大化する方法です。

1. Plan(計画を立てる)

- 毎朝、1日のスケジュールを立てる

- タスクの優先順位を決める

- ゴールを明確にする

2. Do(実行する)

- 決めた時間内にタスクを終わらせる

- 無駄な作業を省き、集中する

- ツールを活用して効率化する

3. Check(振り返る)

- その日の成果を振り返る

- 何がうまくいったか、何が課題だったかを分析する

- 改善点を見つける

4. Action(改善する)

- 改善策を次の日に取り入れる

- 作業プロセスを最適化する

- タスクの見直しを行う

このサイクルを回し続けることで、生産性を高めながら、より短時間で成果を出せるようになります。

まとめ

生産性を高めるための時間管理術は、単なる時短テクニックではなく、重要なことに集中し、効果的に働くための考え方が大切です。

- エッセンシャル思考を取り入れ、本当に価値のある仕事に集中する

- 神時間術を活用し、時間の使い方を最適化する

- 鬼PDCAを回し続け、業務プロセスを改善する

これらの方法を実践すれば、より効率的に働きながら、仕事の質を高め、自由な時間を確保することができます。ぜひ、今日から実践し、自分の生産性を最大限に引き上げていきましょう。

2025年1月31日

コラムよりフラットに!多様性とインクルージョンが働き方に与える影響

多様性と包摂性がもたらすボーダレスでフラットな世界!

現代の職場において、「多様性(ダイバーシティ)」と「包摂性(インクルージョン)」が非常に重要なテーマとなっています。これらの概念は、企業の成長を促進するだけでなく、働き方や社会全体にも大きな影響を及ぼします。本記事では、多様性とインクルージョンが働き方に与える具体的な影響、社会への貢献、そして企業や個人が対応すべきポイントについて詳しく解説します。

多様性とインクルージョンとは?

多様性(ダイバーシティ)

多様性とは、職場においてさまざまな背景や視点を持つ人々が存在することを指します。性別、年齢、国籍、文化、宗教、障がいの有無、性的指向など、多様な属性や価値観を尊重し、それぞれが個性を発揮できる環境を作ることが求められます。

包摂性(インクルージョン)

インクルージョンは、多様な人々が職場で平等に参加し、意見を発信し、貢献できる環境を作ることを意味します。ただ単に「多様な人材を雇用する」だけでなく、その人たちが活躍できる組織文化を育むことが重要です。

多様性とインクルージョンが働き方に与える影響

多様性とインクルージョンが進むことで、働き方や職場環境にさまざまな変化が起きています。ここでは、主な影響について見ていきます。

1. イノベーションの促進

多様な視点を持つチームは、より革新的なアイデアを生み出す可能性が高いと言われています。『ティール組織』の中でも、フラットな組織構造で多様な意見が交わされることで、独自の解決策や新しいビジネスモデルが生まれることが強調されています。

たとえば、異なる文化的背景を持つ人々が集まることで、異なる市場ニーズを理解した製品やサービスを開発することが可能になります。これにより、企業はグローバル市場での競争力を高めることができます。

2. 従業員のモチベーションと満足度の向上

インクルーシブな職場環境では、従業員が自分らしく働けるため、仕事への満足度やエンゲージメントが向上します。「自分が職場で尊重されている」と感じることで、従業員はより積極的に貢献しようとする意欲が高まります。

3. 労働力不足への対応

少子高齢化や労働人口の減少が進む中、多様な人材を積極的に受け入れることで、人手不足を解消する一助となります。女性、高齢者、外国人、障がい者などが働きやすい環境を整えることで、これまで活用されていなかった労働力を活かすことが可能です。

4. 柔軟な働き方の実現

多様なバックグラウンドを持つ従業員がいる職場では、働き方に柔軟性が求められます。リモートワーク、フレックスタイム、短時間勤務など、個々のニーズに応じた働き方を提供することで、誰もが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境が整います。

5. 社会的信頼の向上

多様性やインクルージョンに取り組むことで、企業は社会的な信頼にもつながります。企業の取り組みがCSR(企業の社会的責任)として評価されるだけでなく、消費者や投資家からの信頼にもつながると考えられます。

世の中に与える影響

1. 社会の平等と調和の推進

職場における多様性とインクルージョンは、社会全体の平等性を促進する要素となります。これにより、個人が持つ偏見や差別意識が和らぎ、共生社会の実現が進むと考えられています。

2. 新たな経済的価値の創出

多様性を重視することで、企業は新たな市場を開拓しやすくなります。たとえば、異なる文化圏の人々が求める商品やサービスを提供することで、グローバルな経済活動の活発化につながります。

3. 持続可能な社会の構築

多様性とインクルージョンを促進することは、SDGs(持続可能な開発目標)に貢献にもつながります。特に「ジェンダー平等を実現しよう」「働きがいも経済成長も」といった目標の達成に向けて、重要な役割を果たします。

対応しなければいけない課題と企業・個人の取り組み

1. 無意識のバイアスの克服

多様性を実現するには、無意識のバイアス(先入観や偏見)を克服することが不可欠です。従業員への教育やトレーニングを通じて、多様性に対する理解を深めていくことが重要です。

2. インクルーシブなリーダーシップの育成

多様性を活かすには、リーダーシップの存在が重要です。リーダーは、すべての従業員がそれぞれの意見を発信しやすい環境を作り、個々の能力を最大限に引き出す役割を担います。

3. 柔軟な制度設計

従業員一人ひとりのニーズに応じた制度設計が必要です。たとえば、リモートワークの導入や育児休暇の拡充、多様なキャリアパスの提供などが挙げられます。

4. 継続的な改善

多様性とインクルージョンの取り組みは、一度で取り入れたらといって完了するというものではありません。定期的に現状を見直し、改善を続けていくことが重要となります。

まとめ

多様性とインクルージョンは、働き方や職場環境に大きな影響を与えるだけでなく、社会全体においても重要なテーマとなっています。イノベーションの促進、労働力不足への対応、社会的信頼の向上など、これらの取り組みがもたらすメリットは計り知れません。

一方で、多様性を実現するためには、無意識のバイアスの克服や制度設計の柔軟性など、さまざまな課題に対応する必要があります。企業や個人がこれらの課題に向き合い、共に成長していくことで、より豊かな働き方と社会を実現できるでしょう。

多様性とインクルージョンの重要性を理解し、自分自身や組織でどのようなアクションを起こせるのか、今一度考えてみてはいかがでしょうか?それが将来的に持続可能な社会への第一歩となるはずです。

2025年1月31日

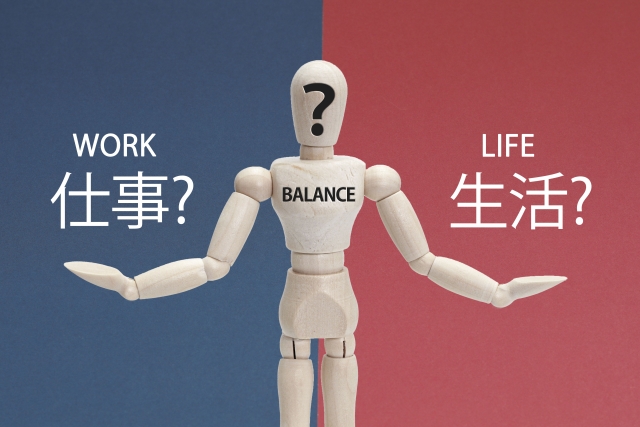

コラムキャリアを積みながらワークライフバランス実現

理想のワークライフバランス実現のために

現代社会では、仕事と生活のバランスを保つことが一層難しくなっています。特にキャリアを積みながら、家族や趣味、健康管理といったプライベートな時間も充実させたいと考える方にとって、時間管理は重要なテーマです。この記事では、グレッグ・マキューン著『エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする』の考え方を基に、ワーク・ライフ・バランスを実現するための具体的な時間管理術や優先順位の付け方について解説します。

ワークライフバランスの重要性

忙しい現代、私たちの生活は時間が限られています。それにもかかわらず、多くの人が仕事に追われ、プライベートの時間を犠牲にしてしまうという現実。ワークライフバランスが崩れると、次のような影響を及ぼす可能性があります。

- 健康への悪影響

長時間労働やストレスの蓄積は、身体的および精神的な健康を損なうリスクを高めます。 - 家族や友人との関係悪化

プライベートな時間が不足すると、大切な人との時間を持つことが難しくなり、人間関係にも影響を与えます。 - 生産性の低下

休息が不十分な状態では、仕事の効率が下がり、逆に時間が無駄になってしまうことがあります。

ワークライフバランスを整えることで、これらの問題を回避し、より充実した生活を送ることが可能です。

ワークライフバランスを整えながらキャリアを積むための考え方

エッセンシャル思考とは?

『エッセンシャル思考』では、「最も重要なことに集中し、それ以外を排除する」ことの重要性が説かれています。この考え方を採用することで、限られた時間の中でも成果を最大化し、プライベートな時間を確保できるようになります。

- 何が本当に重要かを見極める

忙しさに流されるのではなく、すべてのタスクを「重要かどうか」の視点で精査しましょう。本当に必要なことだけに集中することで、無駄な労力を省くことができます。 - 「ノー」と言う勇気

あれもこれも引き受けてしまうと、キャパシティを超えてしまいます。やらないことを決め、余計な仕事を断ることで、自分のリソースを最適化できます。 - 質を高める働き方

長時間働くのではなく、短時間で集中して成果を出すことを目指しましょう。これにより、自由な時間を確保できます。

時間管理の具体的なテクニック

ワークライフバランスを実現するためには、計画的な時間管理が必要です。以下に、具体的な方法をいくつかご紹介します。

1. タイムブロッキングを活用する

タイムブロッキングとは、1日のスケジュールを細かく区切り、各時間帯にやるべきタスクを割り当てる方法です。この方法を使えば、仕事とプライベートの時間をバランスよく配分できます。

- 朝の1時間を「自己成長の時間」にする(読書やスキル習得など)。

- 午前中を「集中作業タイム」とし、重要な仕事を片付ける。

- 午後を「チームコミュニケーションタイム」として、会議や連絡を集中させる。

2. 優先順位を明確にする

多くの人がタスクの優先順位を決めるのが苦手です。エッセンシャル思考では、「重要なことを選び、それ以外を排除する」ことが推奨されています。次のフレームワークを参考にしましょう。

- 緊急かつ重要なタスク:すぐに取り組む。

- 緊急ではないが重要なタスク:計画を立てて取り組む。

- 緊急だが重要ではないタスク:他者に任せる。

- 緊急でも重要でもないタスク:排除する。

3. バッファ時間を設ける

すべての時間をぎっしりと詰め込むと、予期せぬトラブルが起きたときに対応が難しくなります。1日の中に余白を作ることで、柔軟に対応できるようになります。

4. デジタルツールを活用する

時間管理には、テクノロジーを活用するのも有効です。たとえば、GoogleカレンダーやTrelloなどのツールを使えば、タスクの整理やスケジュール管理が簡単になります。

ワークライフバランスの確立方法

仕事とプライベートの境界を明確にする

リモートワークが広がる中で、仕事と生活の境界が曖昧になりがちです。以下のような工夫をすることで、両者をしっかりと区別できます。

- 仕事専用スペースを設ける:自宅での仕事は、特定の場所を仕事専用にすることで、気持ちを切り替えやすくなります。仕事時間は仕事だけに集中できる快適な環境を用意しましょう。

- 終業時間を決める:仕事が終わったらパソコンを閉じる、通知をオフにするなどのルールを作りましょう。オンオフを明確にすることが重要です。しっかり休む時間を作ることも、仕事効率を上げるためには必要です。

プライベートな時間を優先する日を作る

たとえば、週に1日は「家族の日」や「趣味の日」として、完全に仕事を忘れる時間を設けるのも良い方法です。こうした時間を意識的に確保することで、心身のリフレッシュが可能になります。

ワークライフバランスを保つための心構え

- 完璧を目指しすぎない 完璧主義は、無駄な時間とエネルギーを浪費する原因になります。必要な成果を出したら、それ以上を求めずに次のタスクに進むという70%マインドが良いとされています。

- 自分を労わる習慣を持つ 毎日の生活の中で、自分をリフレッシュする時間を作りましょう。たとえば、運動、瞑想(マインドフルネス)、趣味の時間などが挙げられます。

- 目標を定期的に見直す ライフステージによって人生の優先順位は変化します。定期的に自分の目標や価値観を振り返り、それに基づいてスケジュールを調整しましょう。

まとめ

ワークライフバランスを実現するためには、時間管理のスキルだけでなく、「何が本当に重要なのか」を見極めるエッセンシャル思考が欠かせません。すべてを完璧にこなそうとするのではなく、必要なことに集中し、不要なものを手放す勇気を持つことが大切です。

忙しい日々の中でも、自分にとって大切なことを見失わず、仕事と生活の調和を保ちながらキャリアを積んでいくことが重要です。理想的なワークライフバランスを整えるために、今日から自分のスケジュールを見直し、小さな改善を始めてみてはいかがでしょうか?